Luftfahrtberichte

Halbjahreszahlen zur Lage der deutschen Luftfahrt 2020

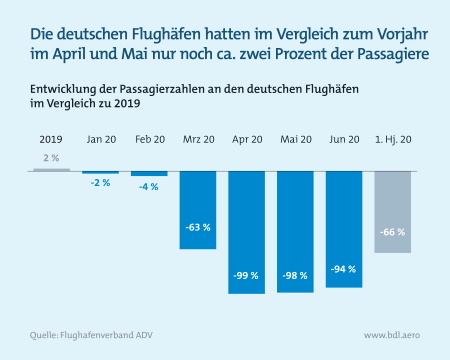

Nachdem der weltweite Luftverkehr in den Monaten von März bis April dieses Jahres fast vollständig zum Erliegen gekommen war, läuft er seit Juni nur langsam wieder an. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) stellte jetzt die Halbjahresbilanz und erste Ergebnisse der Entwicklung in diesem Sommer vor. Demnach ist für das gesamte erste Halbjahr in Deutschland ein Rückgang des Passagierluftverkehrs um 66 Prozent (weltweit 53 Prozent) zu verzeichnen. Insgesamt ging der Passagierverkehr aus und nach Deutschland damit sogar noch stärker zurück als im weltweiten und europäischen Schnitt.

Weiterlesen: Halbjahreszahlen zur Lage der deutschen Luftfahrt 2020

Kommentar zu diesem Artikel verfassen:

Jahresbilanz zur Lage der deutschen Luftfahrt 2019

Jahresbilanz zur Lage der deutschen Luftfahrt 2019

Weltweit ist die Nachfrage nach Luftverkehr im Jahr 2019 weiter gewachsen. Mit 4,2 Prozent im globalen Passagierverkehr hat sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr aber leicht abgeschwächt. Im Frachtverkehr hat sich die weltweite Nachfrage mit einem Rückgang um 3,3 Prozent sogar reduziert. Die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften wuchs um 1,3 Prozent und damit unter dem weltweiten wie auch dem europäischen Schnitt. Ausschlaggebend hierfür war vor allem die Insolvenz von Germania im Januar 2019.

Die deutschen Flughäfen konnten die Zahl der an- und abfliegenden Passagiere im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent steigern. Dabei hat sich das Wachstum an den deutschen Flughäfen im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt: Während die Nachfrage im ersten Halbjahr noch um 4,2 Prozent wuchs, war sie in der zweiten Jahreshälfte mit -0,7 Prozent rückläufig. Dieser Rückgang lässt sich vor allem auf die abnehmende wirtschaftliche Dynamik in Deutschland zurückführen sowie auf den Abbau von Überkapazitäten, die nach der Insolvenz von Air Berlin durch die Fluggesellschaften zunächst überproportional aufgebaut worden waren.

Zum Jahresbericht 2019 sagt Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL): "Die wirtschaftlichen Entwicklungen sind nicht spurlos am Luftverkehr vorbeigegangen. Dennoch ist die Nachfrage nach Luftverkehr weltweit weiter gewachsen. Daher halten wir es für umso dringlicher, das Fliegen noch stärker in Einklang mit dem Klimaschutz zu bringen."

Prof. Scheurle erneuert die Vorschläge der Branche, gemeinsam mit der europäischen Politik Fortschritte bei der Herstellung und Markteinführung von regenerativen Kraftstoffen zu machen, um das CO2-neutrale Fliegen zu ermöglichen: „Der europäische Flickenteppich von nationalen Luftverkehrsteuern muss endlich beendet werden. Die unterschiedlichen Steuern sollten harmonisiert und das Aufkommen daraus für die Förderung von innovativen Technologien wie regenerativen Kraftstoffen verwendet werden.“ Nationale Alleingänge, wie etwa die Erhöhung der deutschen Luftverkehrsteuer zum 1. April dieses Jahres, seien hingegen kontraproduktiv. Diese reduzieren keine CO2-Emissionen, sondern verschieben sie lediglich zu ausländischen Wettbewerbern. So haben die deutschen Fluggesellschaften weiter Marktanteile an den hiesigen Flughäfen verloren: Seit 2012 ist ihr Marktanteil um 12 Prozentpunkte zurückgegangen – von 67 auf 55 Prozent im Jahr 2019.

Der Blick nach vorn zeigt für 2020 weiter ein weltweites Wachstum der Nachfrage. Der Weltverband der Fluggesellschaften IATA prognostiziert ein Wachstum von 4,1 Prozent für den Passagierverkehr und von 2,0 Prozent für den Frachtverkehr. Für den Verkehr mit Deutschland lassen die Flugpläne im laufenden Jahr indes einen Rückgang des Angebots um 1,8 Prozent erwarten. Die eingetrübte Konjunktur, die andauernden Handelskonflikte, die Unsicherheiten durch den Brexit sowie die Folgen der Coronavirus-Epidemie wirken weiter dämpfend auf die Luftverkehrsnachfrage.

Trotz dieses Rückgangs liegt das Flugangebot ab deutschen Flughäfen immer noch 9 Prozent über dem Angebot im Jahr 2016, also dem letzten Jahr, in dem die Air Berlin noch voll im Markt war. Die aktuelle Reduktion des Angebots ist also weniger davon getrieben, dass die Menschen nicht mehr fliegen wollen. Es markiert vielmehr das Ende des Prozesses infolge der Air-Berlin-Insolvenz, bei dem deutsche und ausländische Fluggesellschaften die entstandene Kapazitätslücke zunächst aufgefüllt und das Angebot dann schrittweise an die Nachfrage angepasst haben. Die Ergebnisse im Einzelnen:

• Fluggesellschaften: Weltweit ist die Verkehrsleistung der Fluggesellschaften 2019 um 4,2 Prozent gewachsen. Dies bedeutet eine deutliche Abkühlung gegenüber dem Vorjahr mit 6,5 Prozent. Die deutschen Fluggesellschaften konnten ihre Verkehrsleistung mit 1,3 Prozent leicht steigern, blieben aber unter dem Niveau des globalen Wachstums und auch unter dem europäischen Schnitt (4,2 Prozent). Dies ist vor allem eine Folge der Insolvenz von Germania im Januar 2019.

• Flughäfen: Die deutschen Flughäfen konnten ihr Passagieraufkommen im Jahr 2019 um 1,5 Prozent steigern. Insgesamt begrüßten sie 248 Mio. an- und abreisende Fluggäste. Dabei hat sich das Wachstum im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt: Im ersten Halbjahr 2019 betrug das Wachstum noch 4,2 Prozent, im zweiten Halbjahr war die Nachfrage mit -0,7 Prozent dann rückläufig.

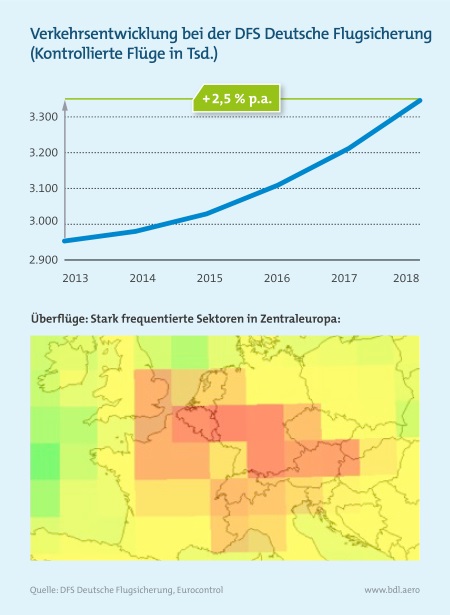

• Flugbewegungen: 2019 gab es 3,3 Millionen kontrollierte Flüge im deutschen Luftraum, das sind 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist nach fünf Jahren mit steigenden Wachstumsraten im deutschen Luftraum erstmals ein Verkehrsrückgang zu beobachten. Die Entwicklung der Flugbewegungen spiegelt den Trend für das Jahr 2019 wider. Wuchsen die Bewegungen im ersten Halbjahr noch um 1,3 Prozent, gingen sie im zweiten Halbjahr um 1,9 Prozent zurück. Der deutsche Luftraum blieb mit 3,3 Millionen kontrollierten Flügen der am stärksten frequentierte in Europa.

• Marktanteile: Kamen die deutschen Fluggesellschaften im Jahr 2012 noch auf einen Marktanteil von 67 Prozent an den deutschen Flughäfen, sank dieser bis 2019 auf 55 Prozent. Das heißt, seit 2012 ging fast das gesamte Wachstum an ausländische Fluggesellschaften. Die Entwicklung im letzten Jahr war auch durch die Insolvenz der Germania geprägt. Hierdurch verloren die deutschen Fluggesellschaften Marktanteile in Höhe von 1,5 Prozent.

• Pünktlichkeit: Gegenüber 2018 hat sich die Pünktlichkeit im europäischen wie auch deutschen Luftverkehr seit Februar kontinuierlich verbessert. Dabei konnte die Pünktlichkeit an den deutschen Flughäfen stärker gesteigert werden als an anderen großen europäischen Flughafenstandorten. Die Maßnahmen, die die Branche im Oktober 2018 mit der Politik vereinbart und umgesetzt hat, haben 2019 Wirkung gezeigt: Die Fluggesellschaften haben dazu die Zahl ihrer Reserveflugzeuge in Summe mehr als verdoppelt, ihre Flugpläne überarbeitet und am Boden und in der Luft zusätzliche Pünktlichkeitspuffer eingebaut. Die Flughäfen haben über 3.000 Beschäftigte außer Plan eingestellt, um Personalengpässe auszugleichen und darüber hinaus zusätzliche Flächen für die staatlich organisierten Passagier- und Gepäckkontrollen zur Verfügung gestellt. Die Flugsicherung hat Ausbildungskapazitäten erhöht, mit den Mitarbeitern Vereinbarungen für Mehrarbeit getroffen und Flüge auf einigen Strecken auf niedrigere Flughöhen abgesenkt, um den oberen Luftraum zu entlasten. Da die Nachfrage nach Luftverkehr weiter zunimmt, bedarf es weiterer Fortschritte bei der Beseitigung von strukturellen Engpässen, insbesondere bei der Verbesserung des Luftraummanagements in Europa und bei den Sicherheitskontrollen speziell an den deutschen Flughäfen.

• Ticketpreise: Die Ticketpreise für Flugziele innerhalb Europas sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Innerhalb Deutschlands sind die Ticketpreise im letzten Jahr nicht gestiegen, allerdings ist das Flugzeug aktuell bereits deutlich teurer als etwa der Bahnverkehr. Eine Analyse der Ticketpreise im Bahn- und Luftverkehr für die wichtigsten Städteverbindungen, auf denen sowohl das Flugzeug als auch die Bahn verkehren, kommt zu dem Ergebnis, dass die Nutzung der Bahn in 83 Prozent der untersuchten Reisefälle billiger war als der Flug.

• Luftfracht: Der weltweite Luftfrachtverkehr nahm im Jahr 2019 um 3,3 Prozent ab. Dabei ist die Nachfrage für die europäischen Frachtfluggesellschaften mit 1,8 Prozent nicht so stark eingebrochen wie die Nachfrage weltweit. Die deutschen Flughäfen verzeichnen einen Rückgang der Frachtmenge von 3,2 Prozent. Wesentliche Treiber für den Rückgang waren ein insgesamt eher rückläufiger Welthandel, Handelskonflikte sowie Sicherheits- und Handelsrisiken. Frankfurt blieb auf einer Höhe mit Paris 2019 der größte Frachtflughafen Europas, auch Leipzig/Halle und Köln/Bonn sind unter den großen Frachtflughäfen Europas.

• Ausblick: Die IATA erwartet für den globalen Passagierluftverkehr mit 4,1 Prozent ein leicht geringeres Wachstum als im Jahr 2019, für den globalen Passagierfrachtverkehr ein Wachstum der Nachfrage in Höhe von 2,0 Prozent. Die Analyse des veröffentlichten Flugangebotes lässt erwarten, dass der Luftverkehr mit Deutschland im Jahr 2020 gemessen in Sitzen um 1,8 Prozent zurückgehen wird. Allerdings liegt das Flugangebot damit immer noch 9 Prozent über dem Angebot im Jahr 2016, also dem letzten Jahr, in dem die Air Berlin noch voll im Markt war.

Kommentar zu diesem Artikel verfassen:

Halbjahreszahlen zur Lage der deutschen Luftfahrt 2019

Halbjahreszahlen zur Lage der deutschen Luftfahrt 2019

Das Wachstum im globalen Luftverkehr hat sich im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr abgekühlt. Weltweit wuchs der Passagierverkehr um mehr als 4 Prozent, der Frachtverkehr hingegen ging sogar um mehr als 3 Prozent zurück. Dämpfend auf die Nachfrage wirken sich vor allem die abgeschwächte Konjunktur sowie Handelskonflikte wie zwischen den USA und China aus. Die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften wuchs im Schnitt um 4,0 Prozent und damit unterhalb des weltweiten wie auch des europäischen Durchschnitts. Hierbei hat sich die Insolvenz von Germania im Januar 2019 dämpfend ausgewirkt.

Die deutschen Flughäfen konnten die Zahl der Passagiere um 4,2 Prozent steigern. Damit liegt das Wachstum zwar über dem weltweiten Schnitt und auf Höhe des europäischen Durchschnitts, doch das etwas höhere Wachstum in Deutschland ist im Wesentlichen ein statistischer Basiseffekt: Im letzten Jahr war die Kapazitätslücke infolge der Air Berlin-Insolvenz in den ersten sechs Monaten noch nicht vollständig wieder aufgefüllt – im ersten Halbjahr 2019 ist diese Kapazität wieder komplett im Markt, was zu der vergleichsweise hohen Wachstumsrate führt. Die veröffentlichten Flugpläne deuten darauf hin, dass das Wachstum im Verkehr ab deutschen Flughäfen im weiteren Jahresverlauf abnehmen wird.

Zur heute vorgelegten Halbjahresbilanz der Branche sagte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL): „Das Wachstum im Luftverkehr hält an, allerdings spürt die Branche die Folgen der eingetrübten Konjunktur. Leider hält der Trend an, dass die deutschen Fluggesellschaften in viel zu geringem Maße von diesem Wachstum profitieren, das seit 2012 vor allem an ausländische Wettbewerber geht.“

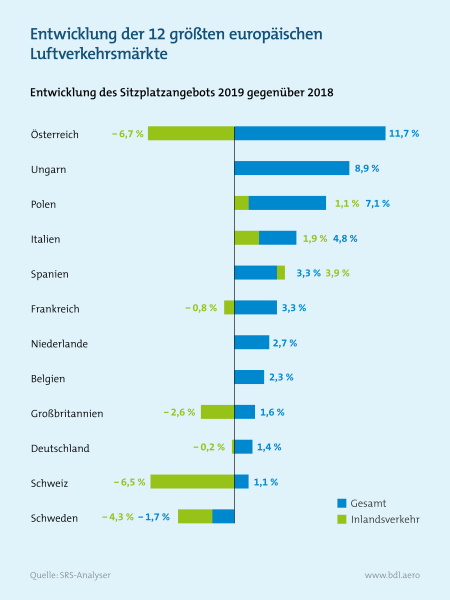

Der Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften in ihrem Heimatmarkt ist weiter zurückgegangen. Seit 2012 haben die deutschen Fluggesellschaften an den hiesigen Flughäfen 11 Prozentpunkte beim Sitzplatzangebot verloren – der Marktanteil ist von 67 Prozent auf 56 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Auch die Entwicklung der Anbindungsqualität Deutschlands wirft Fragen auf. Deutschland verfügt zwar über eine sehr gute Konnektivität auf dem Luftweg mit vielen Direktverbindungen in die ganze Welt. Doch während die Gesamtzahl der von Deutschland aus direkt zu erreichenden Ziele seit 2012 weitgehend stabil ist, geht die Zahl der Direktverbindungen nach Asien zurück. Dies ist besonders bemerkenswert, weil diese Region über die dynamischste wirtschaftliche Entwicklung verfügt und auch die Luftverkehrsnachfrage dort weiter wächst. Der Verlust von Direktverbindungen in den asiatischen Raum zeigt, dass ein erheblicher Anteil dieser Verkehre nicht mehr direkt ab Deutschland abgewickelt wird, sondern über Drehkreuze von Wettbewerbern mit besseren Standortbedingungen, insbesondere im Nahen Osten und Istanbul.

Vor diesem Hintergrund betonte Matthias von Randow die Bedeutung von wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen: „Die deutschen Luftverkehrsunternehmen haben ohnehin eine Reihe von Lasten zu schultern, die ihre ausländischen Wettbewerber so nicht kennen, wie etwa die im nationalen Alleingang eingeführte Luftverkehrsteuer. Weitere nationale Alleingänge mit zusätzlichen Steuern und Abgaben wären der völlig falsche Weg. Sie würden Verkehr und damit CO2-Emissionen nicht verringern, sondern nur zu Wettbewerbern im Ausland verschieben.“ Klimaschutz sei eine zentrale Zukunftsaufgabe für die Luftverkehrswirtschaft und die Politik, dabei setze sich die Branche aber für innovations- und marktbasierte Instrumente ein, die tatsächlich etwas für den Klimaschutz bringen, anstatt Emissionen nur zu verlagern. „Dem Klima wäre tatsächlich geholfen, wenn die Politik das Aufkommen aus der Luftverkehrsteuer in die Förderung von innovativen Technologien stecken würde, etwa die Markteinführung eines regenerativen Kraftstoffs. Hierbei brauchen wir dringend Fortschritte, damit wir unserem Ziel des CO2-freien Fliegens näherkommen.“

Die Pünktlichkeit hat sich im gesamten europäischen Luftverkehr in der ersten Jahreshälfte etwas verbessert. Insbesondere an den deutschen Flughafenstandorten sind die Verspätungen zurückgegangen. Die Maßnahmen, die die Luftverkehrsunternehmen der Politik zugesagt haben, um den Flugbetrieb zu stabilisieren, zeigen also ihre Wirkung. Dennoch bleiben Herausforderungen: „Die weiter steigende Nachfrage im Luftverkehr stellt nach wie vor eine enorme Herausforderung für die luft- und bodenseitige Infrastruktur sowie für die Flugbetriebe dar. Für eine wirklich nachhaltige Lösung brauchen wir weitere Fortschritte bei der Behebung der strukturellen Kapazitätsengpässe, insbesondere bei der Organisation der Flugsicherung in Europa und bei den staatlichen Sicherheitskontrollen an den deutschen Flughäfen.“

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2019 im Einzelnen:

- Fluggesellschaften: Der weltweite Luftverkehr ist im ersten Halbjahr 2019 um 4,6 Prozent gewachsen und damit weniger stark als im ersten Halbjahr 2018 (6,8 Prozent). Die europäischen Fluggesellschaften zeigen im internationalen Vergleich das dynamischste Wachstum und konnten um 6,4 Prozent zulegen. Die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften ist im Schnitt um 4,0 Prozent gewachsen. Dabei hat sich der Marktaustritt von Germania im Januar 2019 dämpfend ausgewirkt – ohne die Insolvenz der Germania hätte das Wachstum 5,8 Prozent betragen. Die deutschen Fluggesellschaften verlieren in Summe Marktanteile in ihrem Heimatmarkt: Seit 2012 ist ihr Marktanteil beim Sitzplatzangebot um 11 Prozent zurückgegangen – von 67 Prozent auf 56 Prozent. Das heißt, seit 2012 ging fast das gesamte Wachstum in Deutschland an ausländische Fluggesellschaften, die durchschnittlich um 7,5 Prozent pro Jahr wachsen konnten, während deutsche Gesellschaften im Schnitt nur um 0,4 Prozent pro Jahr zulegen konnten.

- Flughäfen: Von Januar bis Juni begrüßten die deutschen Flughäfen 117 Millionen Passagiere und konnten somit um 4,2 Prozent zulegen. Damit liegt das Wachstum leicht über dem weltweiten (3,6 Prozent) und europäischen (4,1 Prozent) Schnitt. Doch diese höhere Wachstumsrate ist im Wesentlichen ein statistischer Basiseffekt: Infolge der Air Berlin-Insolvenz waren im ersten Halbjahr 2018 noch nicht alle Kapazitäten wieder verfügbar; im ersten Halbjahr 2019 ist diese Lücke aber komplett aufgefüllt, was zu der vergleichsweise hohen Wachstumsrate führt. Es gibt große Unterschiede dabei, wie sich die deutschen Flughäfen entwickeln: Während die großen Flughäfen umfänglich am Wachstum teilnehmen und die wegfallenden Kapazitäten von Air Berlin und Germania größtenteils ersetzen konnten, ist die Situation bei den mittleren und kleinen Flughäfen angespannt.

- Innerdeutscher Flugverkehr: Die Nachfrage im innerdeutschen Flugverkehr ist mit 11,6 Millionen Passagieren stabil und trägt nicht zum Wachstum bei (in der ersten Jahreshälfte 2012 gab es 11,7 Millionen Passagiere). Aufgrund des Ausbaus der Bahnverbindung zwischen Berlin und München hat auf dem Streckenabschnitt zwischen Berlin und Nürnberg eine Verlagerung auf die Schiene stattgefunden. Die Flugstrecke wurde mittlerweile eingestellt. Auf der Flugverbindung zwischen Berlin und München ist kein Nachfragerückgang festzustellen.

- Flugbewegungen: Die von der DFS Deutsche Flugsicherung kontrollierten Flugbewegungen haben im ersten Halbjahr 2019 um 1,3 Prozent zugenommen. Damit sind sie deutlich schwächer gewachsen als in den Jahren 2016 bis 2018. So lag das Wachstum im ersten Halbjahr 2018 bei 3 Prozent. Im Gesamtjahr wird die Wachstumsrate voraussichtlich zwischen 0,5 und 1 Prozent liegen. Der deutsche Flugsicherungsraum bleibt mit 3,3 Millionen kontrollierten Flügen im Jahr 2018 weiter der am höchsten frequentierte in Europa.

- Pünktlichkeit: Die Pünktlichkeit im europäischen Luftverkehr hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Die Maßnahmen, die die Branche im Oktober 2018 mit der Politik vereinbart und umgesetzt hat, zeigen Wirkung: Die Fluggesellschaften haben dazu die Zahl ihrer Reserveflugzeuge in Summe mehr als verdoppelt, ihre Flugpläne überarbeitet und am Boden und in der Luft zusätzliche Pünktlichkeitspuffer eingebaut. Die Flughäfen haben über 3.000 Beschäftigte außer Plan bereitgestellt, um Personalengpässe auszugleichen und darüber hinaus zusätzliche Flächen für die staatlich organisierten Passagier-und Gepäckkontrollen zur Verfügung gestellt. Die DFS Deutsche Flugsicherung hat ihre Ausbildungskapazitäten erhöht, mit den Mitarbeitern Vereinbarungen für Mehrarbeit getroffen (u.a. freiwillige Zusatzschichten, längere Verweildauer im Lotsendienst) und Flüge auf einigen Strecken auf niedrigere Flughöhen abgesenkt, um den oberen Luftraum zu entlasten.

- Ticketpreise: Die Ticketpreise für Flüge ab deutschen Flughäfen sind im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 1 bis 2 Prozent angestiegen. Im April lagen die Preise aufgrund von saisonalen Effekten (Ostern) um 5,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

- Luftfracht: Die Nachfrage nach Luftfracht sank im ersten Halbjahr des Jahres deutlich – und das weltweit. Während das Wachstum im Vorjahreszeitraum noch 5,3 Prozent betrug, nahm es zwischen Januar und Mai 2019 um -3,3 Prozent deutlich ab. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den schwächelnden Welthandel sowie Handelskonflikte zurückzuführen. Im weltweiten Vergleich brach die Nachfrage für die europäischen Frachtfluggesellschaften mit 1,5 Prozent aber deutlich geringer ein. Deutschland ist mit gleich drei Standorten unter den Top-Frachtflughäfen in Europa. Frankfurt bleibt in der ersten Jahreshälfte 2019 der größte Frachtflughafen Europas, auch Leipzig/Halle und Köln/Bonn sind unter den großen Frachtflughäfen Europas.

- Ausblick: Die abgekühlte Konjunktur wird sich auch im zweiten Halbjahr 2019 auf die Luftverkehrsnachfrage auswirken. Das Sitzplatzangebot ab deutschen Flughäfen wächst nur noch wenig, da der Auffülleffekt der Air Berlin-Insolvenz Mitte des Jahres weitgehend abgeschlossen ist. Auf das Gesamtjahr bezogen, wird die bisher angemeldete Sitzplatzkapazität ab deutschen Flughäfen um 2,3 Prozent wachsen.

Kommentar zu diesem Artikel verfassen:

Jahresbilanz zur Lage der deutschen Luftfahrt 2018

Das robuste Wachstum im Luftverkehr setzte sich auch im Jahr 2018 fort. Weltweit verbuchten Fluggesellschaften und Flughäfen ein Plus von über 6 Prozent. Auch die deutschen Flughäfen konnten 2018 mehr Passagiere begrüßen als im Vorjahr – obwohl sie den Wegfall des Flugangebots von Air Berlin zu kompensieren hatten. Mit 4,1 Prozent war das Wachstum an den heimischen Flughäfen aber niedriger als im weltweiten und europäischen Schnitt. Die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften ging bedingt durch den Marktaustritt von Air Berlin um 1,0 Prozent zurück. Die durch die Insolvenz entstandene Kapazitätslücke wurde zur Hälfte von deutschen und zur Hälfte von ausländischen Fluggesellschaften gefüllt. Dadurch verschärfte sich der Verlust von Marktanteilen: Seit 2011 haben die deutschen Fluggesellschaften an den hiesigen Flughäfen zehn Prozentpunkte verloren, allein vier Prozentpunkte davon im vergangenen Jahr. Auch im laufenden Jahr 2019 ist in Deutschland mit einem Wachstum des Luftverkehrs zu rechnen – das zeigen die Anmeldungen für den Flugplan, die (bereinigt um das Germania-Angebot) noch 2,3 Prozent über denen des vergangenen Jahres liegen.

Weiterlesen: Jahresbilanz zur Lage der deutschen Luftfahrt 2018

Kommentar zu diesem Artikel verfassen:

BDL Klimaschutzreport 2018

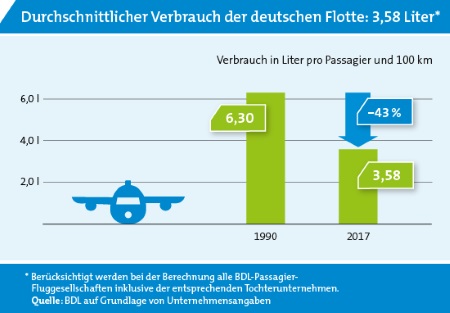

Luftverkehr wird immer energieeffizienter. So haben die deutschen Fluggesellschaften den spezifischen Energieverbrauch erneut senken können – auf nur noch 3,58 Liter Flugkraftstoff pro Passagier und 100 km. Das geht aus dem aktuellen Klimaschutzreport hervor, den der BDL jetzt veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um den tatsächlichen Energieverbrauch der Flugzeugflotten der BDL-Mitgliedsunternehmen, der nicht auf Basis theoretischer Herstellerangaben, sondern auf Grundlage des real gemessenen Verbrauchs errechnet wurde. Damit hat sich die Energieeffizienz seit 1990 um insgesamt 43 Prozent verbessert.

Weiterlesen: BDL Klimaschutzreport 2018

Kommentar zu diesem Artikel verfassen:

Halbjahreszahlen zur Lage der deutschen Luftfahrt 2018

Halbjahreszahlen zur Lage der deutschen Luftfahrt 2015

Der weltweite Luftverkehr wuchs im ersten Halbjahr 2018 weiter, wenn auch etwas schwächer als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Auch die deutschen Flughäfen konnten trotz der Insolvenz der zweitgrößten Fluggesellschaft Air Berlin ein Wachstum verbuchen. Dieses fiel jedoch mit 2,3 Prozent deutlich unterproportional aus, denn das weltweite Wachstum wie auch das europäische Wachstum lagen bei über 6 Prozent. Die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften ging bedingt durch den Marktaustritt der Air Berlin um 3,6 Prozent zurück. In die entstandene Kapazitätslücke sind ganz wesentlich auch ausländische Fluggesellschaften vorgestoßen, sodass der Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften an den deutschen Flughäfen weiter gesunken ist – von 59,7 Prozent auf 56,7 Prozent binnen eines Jahres.

Zu der heute vorgelegten Halbjahresbilanz 2018 sagte Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL): „Wir begrüßen, dass das Flugangebot an den deutschen Flughäfen leicht gewachsen ist, obwohl die zweitgrößte Fluggesellschaft vom Markt verschwunden ist. Doch die Tendenz, dass deutsche Luftverkehrsunternehmen Marktanteile verlieren, setzt sich ungebremst fort. Wir haben leistungsstarke Fluggesellschaften und Flughäfen, doch unsere Unternehmen haben Sonderbelastungen zu schultern, die unsere Wettbewerber so nicht kennen. Es ist nun an der Politik, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, damit der Trend der erodierenden Marktanteile endlich gestoppt werden kann.“ Konkret forderte Scheurle das Ende des nationalen Alleingangs bei der Luftverkehrsteuer, eine Neuorganisation der im europäischen Vergleich weniger effizienten Sicherheitskontrollen sowie dass die Betriebszeiten an den deutschen Flughäfen nicht immer weiter eingeschränkt werden.

Zudem verwies Scheurle auf die gravierenden Kapazitätsengpässe in Deutschland und in ganz Europa, die gegenwärtig noch immer zu Unregelmäßigkeiten führen: „Die aktuelle Situation mit zunehmenden Verspätungen und Flugausfällen sowie langen Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen entspricht nicht dem Qualitätsversprechen und auch nicht dem eigenen Anspruch der Luftverkehrsbranche. In diesem Sommer erleben wir, dass die gegenwärtige Kapazität im europäischen Luftverkehr an vielen Stellen nicht mit der Nachfrage mitgewachsen ist und zunehmend an ihre Grenzen stößt. Diese Grenzen sind aber überwindbar, wenn alle Beteiligten intensiv daran arbeiten, die Kapazitätsengpässe zu beheben.“

Scheurle verwies darauf, dass Fluggesellschaften, Flughäfen und die Deutsche Flugsicherung ihre Anstrengungen verstärkt haben, um den Flugbetrieb in der gegenwärtigen Lage größtmöglich zu stabilisieren. Insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Wachstumsprognosen forderte er auch staatliche Stellen auf, bei den von ihnen verantworteten Themen zu handeln: „Da, wo uns als Unternehmen die Hände gebunden sind, müssen auch Politik und Verwaltung tätig werden, damit die Infrastruktur nicht zum Flaschenhals wird: Die Kapazität im europäischen Luftraum sollte erhöht werden, die Sicherheitskontrollen sollten effizienter gestaltet werden und unsere Flughafeninfrastruktur sollte bedarfsgerecht ausgebaut werden.“

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018 im Einzelnen:

- Flughäfen: Die deutschen Flughäfen begrüßten in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 112 Millionen Fluggäste und somit 2,3 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr. Insgesamt können die deutschen Flughäfen also positives Wachstum verbuchen. Dieses fällt jedoch deutlich schwächer aus als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, denn in den ersten sechs Monaten 2017 wuchsen sie um 6,4 Prozent. Beim Verkehr zu europäischen und internationalen Zielen konnten die Flughäfen Wachstum verzeichnen, der innerdeutsche Verkehr ging hingegen um fast 5 Prozent zurück. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die deutschen Flughäfen deutlich unterproportional gewachsen sind: Weltweit haben die Flughäfen 6,4 Prozent mehr Passagiere verbuchen können, im europäischen Durchschnitt waren es 6,7 Prozent. Wesentlicher Grund für die abnehmende Wachstumsdynamik in diesem Jahr sind vorübergehende Kapazitätsrückgänge infolge des Marktaustritts der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin.

- Fluggesellschaften: Deutsche Fluggesellschaften transportierten in den ersten sechs Monaten 2018 rund 73 Millionen Passagiere und somit 4,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Während die weltweite Verkehrsleistung der Fluggesellschaften um 7,0 Prozent zulegen konnte und die europäischen Fluggesellschaften mit 6,3 Prozent wuchsen, ging die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften um 3,6 Prozent zurück (Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2017 lag das Wachstum der deutschen Fluggesellschaften noch bei rund 6 Prozent). Dabei fällt die Insolvenz von Air Berlin besonders stark ins Gewicht, denn im ersten Halbjahr 2017 flog Air Berlin noch uneingeschränkt.

- Marktanteile: Das ohnehin unterproportionale Wachstum an den deutschen Flughäfen kommt im Wesentlichen von ausländischen Fluggesellschaften. Der seit Jahren anhaltende Trend, dass die deutschen Fluggesellschaften Marktanteile in ihrem Heimatmarkt verlieren, während ausländische Fluggesellschaften Kapazitäten aufbauen und ihre Position im deutschen Markt stärken, hält an und wird durch den Marktaustritt der Air Berlin noch einmal verschärft. So ist der Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften an hiesigen Flughäfen von 66,1 Prozent im ersten Halbjahr 2012 auf nur noch 56,7 Prozent im ersten Halbjahr 2018 gesunken. Allein drei Prozentpunkte haben die deutschen Fluggesellschaften gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 verloren.

- Low Cost: Das Wachstum an den deutschen Flughäfen wird weiter vom Low-Cost-Segment getrieben. In den ersten sechs Monaten des Jahres waren knapp 29 Prozent aller Flüge von deutschen Flughäfen Low-Cost-Flüge. Das waren 17 Prozentpunkte mehr als im ersten Halbjahr 2012. Allein im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 ist der Anteil des Low-Cost-Segments um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Kapazitätslücke, die durch die Air Berlin-Insolvenz entstanden ist, im Wesentlichen mit Low-Cost-Angeboten aufgefüllt wurde. Auch im Langstreckenmarkt spielen Low-Cost-Verkehre eine immer größere Rolle.

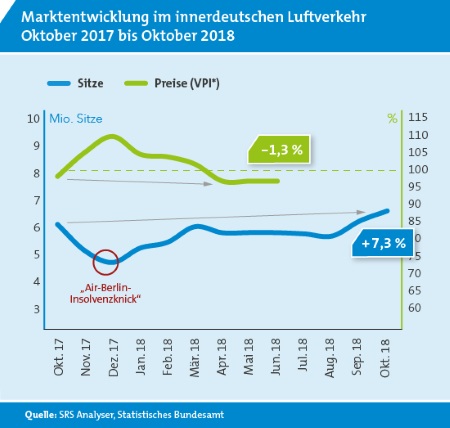

- Ticketpreise: Unmittelbar nach dem Marktaustritt der Air Berlin waren günstige Flugtickets nur begrenzt verfügbar, was zu einer vorübergehenden Steigerung der Preise gerade im innerdeutschen Verkehr geführt hat. Mittlerweile sind die Ticketpreise wieder gesunken und auf einem historischen Tiefstand angekommen. Laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts lag das Preisniveau im Juni unter dem des Vorjahres: Innerdeutsche Flüge kosteten 4,3 Prozentpunkte weniger als im Juni 2017, Flugtickets zu europäischen Zielen 3,0 Prozentpunkte weniger und Tickets zu interkontinentalen Zielen 7,1 Prozentpunkte weniger. Die gesunkenen Ticketpreise lassen sich vor allem darauf zurückführen, dass Anbieter aus dem In- und Ausland die durch die Insolvenz entstandene Kapazitätslücke seit Jahresbeginn sukzessive auffüllen: Schon im Oktober dieses Jahres, also noch in der laufenden Flugplanperiode, wird das Flugangebot ab deutschen Flughäfen 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres liegen.

- Luftfracht: Die Nachfrage nach Luftfracht wächst weiter, doch die Wachstumsdynamik des letzten Jahres schwächt sich ab. So konnte die Verkehrsleistung im weltweiten Luftfrachtverkehr im ersten Halbjahr 2018 um 4,7 Prozent zulegen, während das Wachstum in der ersten Hälfte des Vorjahres noch bei 10,4 Prozent lag. Gründe dafür sind unter anderem protektionistische Tendenzen in der Weltwirtschaft sowie steigende Treibstoffkosten. An den Flughäfen ist das Frachtaufkommen vor allem an solchen Standorten gewachsen, an denen die Kapazität nicht durch Nachtflugverbote beschränkt wird: In Deutschland sind das die Flughäfen Leipzig/Halle und Köln/Bonn.

- Flugbewegungen: Das Wachstum der durch die DFS Deutsche Flugsicherung kontrollierten Flugbewegungen nähert sich einem neuen Rekordwert. Im ersten Halbjahr 2018 gab es bereits 1,59 Millionen Flugbewegungen im deutschen Luftraum, das sind 3,2 Prozent mehr Flugbewegungen als im ersten Halbjahr 2017.

- Kapazitätsengpässe: Im laufenden Jahr werden deutlich mehr Flugbewegungen abgewickelt als prognostiziert. In diesem Kontext kommt es zurzeit in Deutschland wie in ganz Europa zu Kapazitätsengpässen, die in der Folge zu Verspätungen und Flugstreichungen führen. Nach Angaben von Eurocontrol wurden noch im Januar weniger Verspätungen als im Vorjahr gemeldet, seitdem jedoch durchgehend mehr Verspätungen als im Vorjahr: So betrug die durchschnittliche Verspätungszeit eines Fluges im Juni in Europa 17,5 Minuten (Vorjahr: 13,1 Minuten). Im gleichen Monat waren 6,5 Prozent aller Flüge in Europa um mehr als eine Stunde verspätet (Vorjahr: 4,0 Prozent). Für diese Häufung von Unregelmäßigkeiten gibt es mehrere Gründe, die sich gegenseitig verstärken: fehlende Kapazitäten durch die noch nicht vollendete Air Berlin-Integration, Streiks bei Luftverkehrsunternehmen und Dienstleistern, Wetterereignisse wie z. B. Gewitter, Kapazitätsengpässe im europäischen Luftraum, unflexible Betriebszeiten an deutschen Flughäfen sowie lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen.